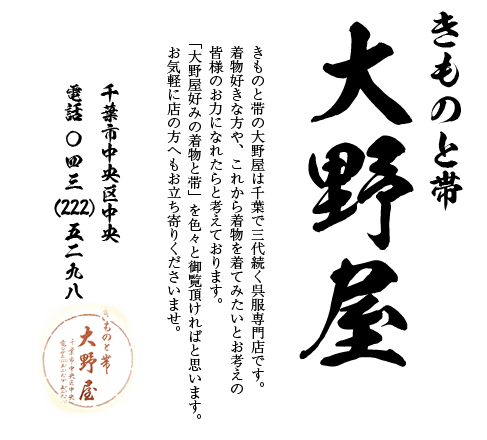

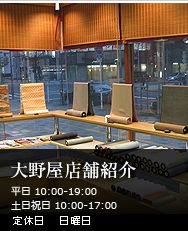

土曜日・祝日は17時まで営業

毎週日曜日は休ませて頂きます

|

|

|

着物を着れば皆さん多少のシミや汚れを付ける事があります。 |

| このページでは着物のお手入れについていろいろと書いてみました。 着物は親子三代までお手入れの仕方により、着て頂く事が可能です。 購入時は高価でも、流行すたりの無い物を御選び頂ければ代々お召し頂けます。 洋服ではなかなか流行の形(スタイル)等で代々着て頂くとはいかないように思います。 自分で見立てた着物やお母様の着ていた着物、大事にしてきた着物を永く綺麗に着ていただく為に、皆様の お力になれたらと思い、知っていて損の無いお手入れの方法など呉服屋の意見も入れてあります。 |

|

仕立ててある着物を全て解いて元の1枚の生地にしてから |

|

これらの呼び方は違いますが、 同じく仕立ててある着物を解かずに洗います。 そのため洗張りして仕立て直すより安く上がりますが、 回数を重ねると生地の縮み等で寸法に狂いが生じたり、 袋(表地と裏地の被り)になることがあります。 3〜5回ぐらいで着物の状態によっては、 洗張りしてみてはいかがでしょうか。職人さんが手作業で洗わず機械で洗う所では、寸法の狂いが出やすいので注意してください。 |

| 着物を着るとどうしても汚れやシミが付きます。 そのシミを部分的に、綺麗にします。 仕立てたままでも出来ますがシミによっては部分的に解いて落とす場合もあります。 最近では技術も上がりかなり綺麗にシミをおとす事が出来ます。 何を付けたかわかる時は伝えてください。 古い黄ばみシミ等は、落ちない事もあります。 そうなる前に早めにお手入れをしてください。 おちないと思っていたシミもおちる事がありますので、 諦めずに一度ご相談下さい。 |

|

汗は着物が変色したりする1番の原因です。 |

|

着物を解き下洗いをしてその後色を染め直します。 |

|

落ちないシミの上等に柄を書いたりしてシミを隠す方法です。 |

|

仕立て直しは洗い張り後の作業になります。 |

| シミ抜きの事 | シミは時間が経ちますと、生地が変色変質し処置の方法が無くなる事がありますので、お早めに御相談下さい。 着物を畳んで仕舞う時に、全体を確認して下さい。シミが見つかった場合は、変にいじると生地を傷めてしまう事があるので専門店で御相談下さい。その時に何のシミか解る場合はお知らせ下さい。 汗シミは、乾くと1度消えて解らなくなりますが、時間と伴に変色してきますので要注意 |

| 陰干しの事 | 着物や帯の絹製品は湿気を嫌いますので乾燥した日を選んで陰干しをして下さい。「土用干し」とも言われるように、梅雨の終わった7月下旬または、着用後晴れた乾燥した日が最適です。それは加工をされた絹織物が湿気に対して敏感で変化変質する事が多いからです。陰干しは着物を長持ちさせる秘訣です。陰干しをする時間がなかなか取れないと言う場合は、乾燥した日に箪笥の扉を開けて箪笥の中の空気の入れ替えをするだけでも湿気を減らす事が出来ます。 |

| 仕舞う時の事 | 着物や帯を仕舞う時は、きちんと畳んで、金箔・銀箔・刺繍の場所には薄紙を当ててからたとう紙に包みます。 着物を着用後何日もぶら下げたままにしておく方が居りますが、着用した次の日には、畳んでおくようにして下さい。着物の表地と裏地は生地が異なる為収縮の加減も違い生地の重みや湿気の為に被りが出る事があります。またくれぐれも日当たりの良い場所には掛けない様にして下さい。色焼けしますよ。絹製品はとてもデリケートな物です。 |

| 防虫剤の事 | 防虫剤をむき出しのまま使用すると、表面から出るガスによって着物や帯の金・銀・刺繍が変色する事がありますのでくれぐれもご注意ください。また防虫剤には、パラジクロールベンゾール・ナフタリン・樟脳系の3種類がありますが、必ず同一系統のものをお使いください。多種類を合わせると化学変化を起こす事があります。またゴム製品など硫黄分を含む小物等は着物や帯と違う引き出しに仕舞ってください。 絹製品は基本的には虫には喰われませんので(食べ溢しや汗染みの部分が虫に喰われる場所です)、防虫剤の入れ過ぎにはご注意下さい。せっかく着物を着たのに防虫剤の臭いがきついと・・・・ |

|

カラーミーショップ Copyright (C) 2005-2025 GMOペパボ株式会社 All Rights Reserved.

|